ブログ blog

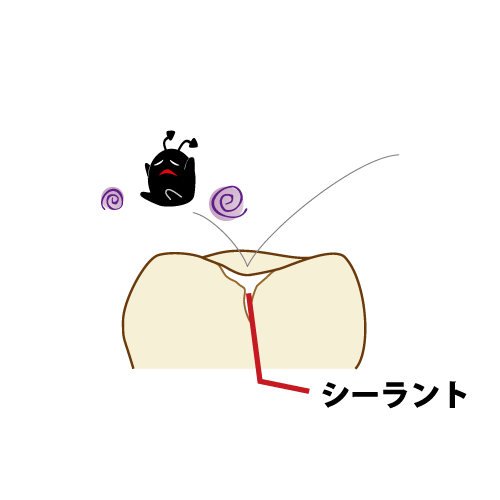

歯ブラシだけじゃ足りない?小児に行うシーラントとの違いを解説

① その歯みがき、本当に届いてる? お子さんが歯磨きを毎日しっかりしているはずなのに、虫歯に良くなるという経験はありませんか?色々原因はあると思いますが、それは歯磨きの限界のせいかもしれません。奥歯は特に虫歯になりやすいと言われています。歯は複雑な形状をしています。特に奥歯の溝や山には個人差があり溝の直径は一般的には20μmほどで、歯ブラシ一本の毛の直径は0.2mmです。0.2mmは200μmなのでは溝の中にはいりません。細菌は大きさは1μmくらいで溝の中には多数生息しています。こうした理由から口腔衛生学の教科書には、歯の溝は清掃不可能部位に部位に命名されています。歯ブラシの先端が極細に加工されていても0.02mm、20μmですから歯ブラシだけではやはり清掃しきれず、10分以上歯磨きをしても歯ブラシの清掃だけでは限界があります。 ※参考資料 乳幼児から高齢者まですべての患者さんへのフッ化物活用ガイド ⬅️虫歯になっていない奥歯 ➡️溝が虫歯になってしまった奥歯 ② 歯ブラシの役割|むし歯予防の基本 歯ブラシでできること 誤解して頂きたくないことは、歯ブラシは毎日のケアとして最重要のものの一つです。まずは毎日して歯磨きをして、歯周病予防や虫歯予防を継続して頂きたいです。効果的です。ただ、役割としては歯の表面の汚れや細菌を落とすことで、届かないところ、届きにくいところがあります。 歯ブラシの限界 奥歯の溝は毛先が届きにくい 特に生えたばかりの永久歯は要注意です。 ③ 奥歯の溝がむし歯になりやすい理由 奥歯の溝(専門用語で 裂溝 と言います。)は細くて深いです。溝の中には菌や食べかすなどが残りやすいです。奥歯の 溝は人それぞれで溝の形が違うことがわかっています。下のイラストの通り、単純に深くて細い溝の方もいれば中には奥で溝が二股に分かれていたり、深い溝の部分で中で広がっている場合が多いです。溝が複雑な形態になってることで、磨けないことで虫歯になりやすいです。 子ども・中高生で生えたての永久歯は特に溝が複雑な形態をしていることに加えてまだ歯自体が柔らかく、虫歯なりやすく尚且つ虫歯になると広がっていくのが早いです。 ④ シーラントとは?|歯ブラシを補う予防処置 シーラントとは? シーラントは、奥歯の溝(かみ合わせの細かい溝)を削らすに樹脂でふさいで、むし歯を予防する処置です。 どんな人におすすめ? 子ども・中高生(6歳臼歯、12歳臼歯が生えた直後)奥歯が大体6歳ごろ(第一大臼歯)と12歳ごろ(第二大臼歯)に生えてきます。歯が生えてから2年間が人生の中で最も虫歯になりやすく、虫歯の進行が早いと言われています。生えたての歯は柔らかく、溝が深いからです。その時期に虫歯になると銀歯が入る時期が早くなり、将来的に歯のトラブルが多くなります。 シーラントでできること 汚れが入り込むのを防ぐ 歯ブラシでは届かない部分をカバー シーラントのメリット むし歯の予防効果が高い 削らない・痛くない 処置時間が短い 処置の流れ ①歯をきれいにする ②表面処理 ③シーラントを流す ④光で固める 6歳臼歯が生えてくる5−7歳ごろの通院は他の時期と比較しても非常に大切です。生えたての直後2年間が虫歯になりやすく、大きくなりやすいので、生えてきた直後にシーラントをすることができればその子が将来的にお口のトラブルで苦労することがかなり防げるからです。当院では、シーラントを重要と考えています。5−7歳ごろは必ずその頃はできるだけ生えてきたら早急にシーラントを行なっています。

開業一周年

一年前の8月8日の歯の日に開業して、今日で開業一年を迎えました。 多くの方に支えられてなんとか一年やってくることができました。 この一年間、たくさんの患者さんや業者さん、多くの方々に支えられ、無事になんとか一年という節目を迎えることができました。 振り返れば、あっという間の一年でしたが皆さまからの温かいお言葉をいただいて何よりの励みになりました。ありがとうございます。 まだまだ至らぬ点も多くありますが、これからも皆さまに信頼していただける温かい空間を作り、より良い治療、説明ができることを目指して、日々精進してまいります。 二年目も、変わらぬご愛顧を賜れますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 今後もはっとりみなと歯科をどうぞよろしくお願いいたします。

【歯科ブログ】クラウンとは?歯にかぶせる「被せ物」の役割と種類をわかりやすく解説!

こんにちは、はっとりみなと歯科です。 むし歯や歯の破折などで歯を大きく削ったあと、「クラウンをかぶせましょう」と説明を受けたことはありませんか? 今回は、クラウン(被せ物)とは何か? どんな種類があるのか? メリット・デメリットは?という患者さんからよくあるご質問に、わかりやすくお答えしていきます。 クラウン(被せ物)とは? クラウンとは、歯全体を覆うようにかぶせる人工の歯のことです。大きなむし歯や神経の治療をした歯、割れてしまった歯など、歯の形を元通りにし、噛む力を取り戻すために必要な治療です。 クラウンをかぶせることで、見た目を整えるだけでなく、歯の寿命を延ばすことができます。 どんなときにクラウンが必要? 以下のようなケースでクラウンが使われます: むし歯が大きく、詰め物(インレー)では対応できない場合 神経を取った歯(根管治療後の歯)は、もろくなりやすいため補強が必要 歯が欠けたり割れたりしたとき 見た目を改善したいとき(前歯の変色など) クラウンの種類と特徴 クラウンには、使用する素材によっていくつか種類があります。それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。 メタルクラウン(金属の被せ物) 保険適用 丈夫で壊れにくい 銀色で目立ちやすい(特に前歯には不向き) 金属アレルギーのリスクあり セラミッククラウン(白い被せ物) 見た目が自然でキレイ(自分の歯に近い色) 金属を使わないため、アレルギーの心配が少ない 自費診療(保険適用外) 適切なケアをすれば長持ち セラミックの中にも種類があります: 種類特徴オールセラミックすべてが陶材、透明感があり美しいメタルボンド中は金属、外から見える部分は白いセラミックジルコニア強度が高く、奥歯にも使用可能。白く自然な色合い 治療の流れ(クラウン装着まで) むし歯や古い詰め物の除去 歯をクラウン用に削る 精密な型取り 仮歯の装着(見た目や噛み合わせを保ちます) 後日、クラウンを装着して完成! ※治療は通常2回〜3回の通院で完了します。 よくある質問(FAQ) Q. クラウンはどれくらい持ちますか?A. 素材やお口のケアによりますが、保険の金属クラウンでも5〜7年程度、自費のセラミッククラウンなら10年以上もつこともあります。 Q. クラウンが外れることはありますか?A. 強い力や経年劣化で外れることもあります。外れた場合は、すぐに歯科医院にお越しください。 ◆ まとめ クラウンは、歯を守り、見た目も機能も回復させるとても重要な治療法です。見た目・強度・費用など、それぞれの素材にはメリット・デメリットがあります。 当院では、患者さん一人ひとりに合わせた素材選びと、丁寧な説明を大切にしています。 ご相談・ご予約はお気軽に!「どんな素材が合うの?」「保険でできるの?」など、クラウン治療に関する疑問があれば、お気軽にご相談ください。はっとりみなと歯科が、あなたの歯の健康を全力でサポートします!

「インレー」ってなに?むし歯治療の詰め物について分かりやすく解説!

こんにちは、はっとりみなと歯科です。 むし歯治療の際に、「インレーを入れましょう」と言われたことはありませんか?あまり聞き慣れない言葉ですが、インレーは歯を守るためのとても大切な治療法のひとつです。 今回は、インレーとは何か、どんな種類があるのか、どんな人に向いているのかについて、わかりやすくご紹介します。 ◆ インレーとは? 「インレー」とは、むし歯を削った後の歯に入れる詰め物のことです。むし歯の範囲が比較的小さいときは、白い樹脂(コンポジットレジン)をその場で詰めますが、もう少し大きなむし歯の場合には、型を取って作る「インレー」が必要になります。 歯の形にピッタリ合うように作られたインレーを歯に接着して、機能や見た目を回復します。 ◆ インレーの種類 インレーには、素材によっていくつかの種類があります。 ◉ 金属(メタル)インレー 保険適用 硬い 銀色なので目立ちやすい 金属アレルギーの心配あり ◉ セラミックインレー 白く自然な見た目(歯に近い色) 金属を使っていないのでアレルギーの心配なし 自費診療(保険適用外) ◆ インレーが必要になるのはどんなとき? 次のような場合に、インレー治療が選ばれることが多いです: 中程度のむし歯(詰め物では対応しきれないが、被せ物ほどでもない) 過去の詰め物が外れた・劣化した 強度のある素材でしっかり噛めるようにしたい ◆ インレー治療の流れ むし歯の除去・形成(歯を削る) 型取り(精密な型を取ります) 仮の詰め物をしてお帰りいただきます 後日、インレーを装着して治療完了! ※治療期間は通常2回程度の通院です。 ◆ よくあるご質問(FAQ) Q. インレーって痛いですか?A. 治療中は麻酔を使うので痛みはほとんどありません。麻酔が切れた後に少ししみる場合がありますが、多くはすぐに落ち着きます。 Q. セラミックはどのくらい持ちますか?A. 正しいケアをすれば10年以上もつこともあります。噛み合わせや食いしばりなどの癖によって寿命は異なります。 ◆ まとめ インレーは、歯の健康と美しさを両立するための重要な治療法です。素材によって見た目や費用が異なるため、患者さん一人ひとりに合った選択が大切です。 当院では、素材のメリット・デメリットを丁寧にご説明し、納得のいく治療を一緒に考えていきます。 ご相談・ご予約はお気軽にどうぞ!はっとりみなと歯科では、インレーを含む幅広いむし歯治療に対応しています。「どんな素材がいいの?」「保険でできる?」など、気になることがあればお気軽にご相談ください。

噛み合う歯が伸びてくる!?「挺出(ていしゅつ)」という現象をご存じですか?

「歯が1本抜けたくらい…放っておいても大丈夫?」 そう思っている方、実はとても多いです。 しかし、歯が1本抜けただけでも、周囲や噛み合う歯に大きな影響が出ることがあるのです。 今回ご紹介するのは、「挺出(ていしゅつ)」という現象。歯を失ったままにすると起こりやすい、思わぬトラブルです。 挺出(ていしゅつ)って何? 「挺出」とは、噛み合う相手の歯がないことで、歯が伸びてきてしまう現象のこと。 たとえば、下の奥歯を抜けたままにしていると、上の奥歯がその空間に向かってじわじわと下がって(伸びて)くる、というような状態です。 歯は本来、上下でしっかり噛み合って安定しています。ところが、そのバランスが崩れると、相手の歯を探すように動いてしまうのです。 挺出が引き起こす4つのトラブル ① 噛み合わせがずれる 噛み合う歯がなくなったことで、噛み合わせ全体のバランスが崩れてしまいます。その結果、顎の痛み、口の開けづらさ、頭痛などが起こることも。 ② 歯の見た目が悪くなる 挺出によって、歯が異常に長く見えることがあります。とくに前歯で起こると、見た目に大きく影響します。 ③ 将来の治療が難しくなる 挺出が進行すると、インプラントや入れ歯、ブリッジなどの治療が困難になることも。伸びてきた歯が邪魔になり、噛み合わせの調整が難しくなります。 ④ 歯がぐらついたり、折れやすくなる 歯が正常な位置を離れて挺出すると、周囲の歯ぐきや骨が弱くなり、歯が不安定になる可能性があります。 挺出を防ぐには? 挺出を防ぐためには、歯を失ったあとに、できるだけ早く補う治療を行うことが大切です。 治療法には以下のような選択肢があります:治療法特徴インプラント自然な噛み心地・見た目。長期的に安定しやすい。ブリッジ両隣の歯を使って固定する方法。比較的短期間で治療可能。部分入れ歯取り外し式で、隣の歯をあまり削らずに治療可能。 また、すでに挺出が起きている場合は、矯正や削合(歯を一部削る)、場合によっては抜歯が必要なケースもあります。 まとめ:1本の歯の抜けが、大きなトラブルの原因に 歯が1本抜けただけと思って放置していると、「噛み合う歯が伸びてくる(挺出)」という思わぬトラブルが起きることがあります。 噛み合わせの乱れは、お口全体の健康だけでなく、全身の不調のきっかけになることも。 歯を失ったら放置せず、早めに歯科医院へご相談ください。早めの対処が、将来の健康を守る第一歩になります!

【普段、歯にはどれくらいの力がかかっているのか?】

~あなたの歯、実は驚くほどの圧力に耐えているんです~ 「硬いものを食べるときだけ歯に力がかかる」――そう思っていませんか? 実は、私たちの歯やあごには、日常的に想像以上の力がかかっています。とくに、無意識の“くいしばり”や“歯ぎしり”がある人は要注意。自分では気づかないうちに、歯や顎にダメージを与えているかもしれません。 今回は、「普段、歯にどれくらいの力がかかっているのか」について、わかりやすく解説します。 ■ 歯にかかる“咬合力(こうごうりょく)”って? 咬合力とは、上下の歯がかみ合ったときに生じる力のことです。 一般的な数値としては: 通常の食事:およそ20〜40kg 奥歯でしっかり噛んだ時:最大60〜80kg 無意識の歯ぎしり:なんと100kg以上に達することも! この力が毎日、しかも何度も繰り返し歯に加わっていると考えると、歯がダメージを受けやすくなるのも納得ですね。 ■ “噛む力”は強ければ強いほどいいの? 一見、噛む力が強い方が健康的に思えますが、実は力の「かけすぎ」は歯にとって負担になります。 過剰な噛みしめや食いしばりは、以下のようなリスクを引き起こします: 歯が欠ける、割れる(特に詰め物や被せ物) 歯周病が悪化しやすくなる 顎関節症(あごの痛みや違和感) 頭痛、肩こりの原因になることも 特に寝ている間の歯ぎしりは、本人が気づきにくく、**歯にとって最大の“見えない敵”**です。 ■ 歯や顎にやさしい生活のコツ では、歯にかかる過剰な力から守るにはどうしたら良いのでしょうか? 日中の“くいしばり”をチェック! 集中しているときに無意識に歯をグッと噛んでいませんか? 口を閉じたときに「上下の歯が軽く離れている状態」が理想です。 睡眠時のナイトガード(マウスピース)活用 歯ぎしりやくいしばりが強い方には、専用のマウスピースをおすすめしています。 歯を守るだけでなく、あごの疲れや頭痛の軽減にも効果的です。 柔らかすぎるものばかり食べない かむ力を自然にコントロールするには、ある程度の「噛みごたえ」も必要です。 ■ まとめ:歯の「耐久性」には限界があります 歯はとても強い組織ですが、人工物ではなく“生きた組織”です。日々の噛む力、食いしばり、歯ぎしり…知らず知らずのうちに、歯はその力に耐えて頑張ってくれています。 「虫歯じゃないのに歯がしみる」「歯が欠けた」「詰め物がすぐ取れる」――そんなトラブルがある方は、実は“噛む力”が原因かもしれません。 気になる方は、お気軽にご相談ください。歯を守るために、力のコントロールも大切な“予防歯科”の一部なんです。

歯医者で行う“クリーニング”ってなに?

〜プロのケアで、口元すっきり・健康に〜 「クリーニングって、歯を白くすること?」「痛いのかな…?」「自分で磨いているから大丈夫じゃないの?」 実は、多くの方が“歯医者のクリーニング”について正確な内容を知らないまま、不安や誤解から受けずにいることもあります。今回は、歯科医院で行うクリーニングの内容と効果、そして受けるメリットについてわかりやすくご紹介します! ■歯医者でのクリーニング=「プロによる徹底的な歯のメンテナンス」 歯医者で行う「クリーニング」とは、専門的な器具と技術を使って、お口の中の汚れを徹底的に取り除く処置のことです。正式には「PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)」とも呼ばれます。 クリーニングで取り除けるもの 自宅の歯みがきでは落としきれない汚れがあります。具体的には: 歯石:プラーク(歯垢)が石のように固まったもの。歯ブラシでは取れません。 バイオフィルム:細菌が膜状に付着したぬるぬるのかたまり。 着色(ステイン):コーヒーやお茶、喫煙による色素沈着。 磨き残しのプラーク:毎日のブラッシングでは届きにくい場所に溜まりがち。 ■どんな流れで行うの? 当院での一般的なクリーニングは、次のような流れで行います: お口の中のチェック → 歯ぐきの状態や歯石の付き具合を確認します。 スケーリング(歯石取り) → 超音波スケーラーなどで歯石を取り除きます。 PMTC(機械的クリーニング) → 歯の表面を専用のペーストと機械で磨きます。 フロッシングや仕上げ磨き → 歯と歯の間までしっかりケア。 フッ素塗布(ご希望や必要に応じて) → 虫歯予防の仕上げとして行うこともあります。 ■クリーニングのメリットは? 口臭予防:バイオフィルムや歯石を除去することで、臭いの原因を減らします。 虫歯・歯周病予防:磨き残しのリスクが減り、トラブルを未然に防げます。 見た目の改善:着色汚れが落ち、歯本来の白さがよみがえります。 リフレッシュ効果:終わったあとの“つるつる感”がクセになる方も! 「痛そう…」と不安な方へ ご安心ください。クリーニングは基本的に痛みを伴う処置ではありません。ただし、歯ぐきに炎症があったり、歯石が深い場所に付いていた場合には、少ししみることがあります。その際は、無理せず途中で止めたり、回数を分けて行うことも可能です。 どれくらいの頻度で受けるべき? 理想は 3ヶ月に1回。歯や全身の状態によっては、1〜2ヶ月に1回をおすすめすることもあります。 まとめ 歯医者でのクリーニングは、歯の健康を守るための予防処置 です。虫歯や歯周病になってからの治療ではなく、ならないようにするための習慣として取り入れてみませんか? 「最近、歯医者に行っていないな…」という方、「口の中がざらつく」「なんとなく口臭が気になる」という方も、ぜひ一度ご相談ください。

寝る前の歯磨きが一番大事な理由、知ってますか?

こんにちは、はっとりみなと歯科です。毎日なんとなく歯を磨いているという方、意外と多いのではないでしょうか? 実は、1日のうちで一番大事な歯磨きのタイミングは「寝る前」なんです。 今回は、なぜ“寝る前の歯磨き”がそれほど重要なのか、わかりやすくご説明します。 寝ている間は、むし歯・歯周病が進行しやすい! 人の口の中には常にたくさんの細菌がいます。日中は食事や会話で口が動き、唾液の流れが活発なので、細菌もある程度は洗い流されています。 ところが寝ている間は唾液の分泌が大きく減少し、細菌が増殖しやすい環境になってしまうのです。 つまり、寝る前に汚れをきちんと落としておかないと、細菌が一晩中“フル活動”して、虫歯や歯周病のリスクが高まってしまいます。 こんな習慣、していませんか? 「夕飯後に歯を磨いて、おやつを食べてそのまま寝る」 「疲れてそのまま寝落ち…朝だけ歯磨き」 これらは、虫歯菌にとってはごちそうを残したまま“無抵抗状態”で寝るようなもの。毎晩、歯にダメージが蓄積してしまいます。 ■ 正しい寝る前のケアのポイント 1. 寝る直前に歯磨きする → 食後すぐではなく「寝る直前」に磨くことで、より細菌の繁殖を防げます。 2. フロスや歯間ブラシも併用 → 歯ブラシだけでは60%程度の汚れしか落とせないと言われています。歯と歯の間のケアも忘れずに! 3. 就寝前は飲食を控える → 歯磨き後の飲食は意味がなくなるので、できるだけ控えましょう(特に砂糖を含むもの)。 ■ 小さなお子さんにも「寝る前磨き」を! 子どもの歯は大人よりも虫歯になりやすいため、仕上げ磨きは必ず寝る前に行いましょう。乳歯のうちから習慣をつけることで、将来の虫歯リスクを大きく減らせます。 ■ まとめ:1日1回だけでも、寝る前に丁寧に! ・唾液が少なくなる寝ている間は、口の中が細菌にとって最高の環境 ・寝る前の歯磨きは「守り」のケアではなく「攻め」の予防習慣 ・朝よりも夜のケアを重視することで、歯を長く健康に保てます!

痛みに配慮した治療って?当院が実践している5つの工夫!

こんにちは、はっとりみなと歯科です。皆さん、歯科治療に対して「痛い」「怖い」といったイメージをお持ちではありませんか? 実際、「痛みが怖くて歯医者に行けない…」という声はとても多く、私たち歯科医療者にとっても大きな課題です。そこで当院では、**痛みに配慮した“やさしい治療”**を心がけ、患者さまが少しでもリラックスして治療を受けられるよう、様々な工夫を取り入れています。 今回は、当院が行っている5つの具体的な取り組みをご紹介します。 ① 表面麻酔で“注射の痛み”を軽減 麻酔注射のチクッとした痛みを感じないよう、当院では**麻酔注射の前に必ず「表面麻酔」**を使用しています。歯ぐきにジェル状の麻酔を塗り、針が刺さる瞬間の痛みをやわらげます。これだけでもかなり楽になると好評です。 ② 極細の針で「刺す時の痛み」を最小限に 使用する針は**極細タイプ(33ゲージなど)**を採用しています。針が細ければ細いほど、刺すときの痛みは少なく済みます。患者さまの緊張も和らぎ、「こんなに痛くないんですね」と驚かれることもあります。 ③ 麻酔液を体温に近づけて使用 麻酔液が冷たいと、体内に入れたときに刺激を感じてしまいます。当院では麻酔液をあらかじめ人肌程度に温めてから使用することで、違和感や痛みを抑えています。 ④ 電動麻酔器で“ゆっくり”注入 麻酔液を一気に注入すると、圧力で痛みが出ることがあります。そのため当院では電動麻酔器を使い、一定のスピードでゆっくりと注入しています。これにより、注射の不快感を大幅に軽減できます。 ⑤ 患者さまとの会話・説明を大切に 技術面の工夫だけでなく、心のケアも重要です。「これから何をするのか」「どのくらい時間がかかるのか」など、事前に丁寧に説明することで不安を取り除き、痛みを感じにくくすることにもつながります。 不安な気持ちは遠慮なくお話しください。スタッフ全員で、あなたにとって安心できる治療を目指します。 ▽ まとめ 痛みが怖くて歯医者に行けない…。そんな方にこそ、私たちはっとりみなと歯科医院にご相談いただきたいと思っています。 私たちは、患者さまの“心と体の負担を軽くする”治療を目指して、これからも一人ひとりに合った配慮を大切にしてまいります。

学校検診で“要注意”と言われたら...

春から初夏にかけて、多くの学校で行われる「学校歯科検診」。お子さまが持ち帰った紙に「要注意」と書かれていて、ドキッとしたことはありませんか? 「痛がってないし、大丈夫かな?」「“C”って書いてあるけど、これって虫歯なの?」そう思いながら、ついそのままになってしまっていませんか? 今回は、学校検診で“要注意”とされたときに知っておきたいこと、そして歯科医院での対応について、わかりやすくご説明します。 ■「要注意」ってどういう意味? 学校検診の結果にある「要注意」は、必ずしも“虫歯ですぐに治療が必要”という意味ではありません。でも、以下のような**「経過観察が必要」「初期段階で早めに対処したほうがいい」**というサインです。 よくある「要注意」の内容: C(シー)…初期虫歯の疑い 歯肉炎、歯ぐきの腫れ 歯石の沈着 歯並び・かみ合わせの問題 生え変わりのトラブル(乳歯が残っているなど) これらは見た目や痛みでは分かりにくく、専門的なチェックが必要になります。 ■放っておくとどうなるの? 「まだ痛がってないし…」と様子を見ている間に、初期虫歯が進行し、治療が必要な状態に悪化してしまうことも。 特に初期虫歯(C0〜C1)は、フッ素塗布や正しいブラッシング指導で進行を防げるケースもあります。また、歯並びの問題も、早期に相談することで将来の矯正治療の選択肢が広がることもあります。 ■歯科医院では何をするの? 当院では、学校検診で「要注意」と言われたお子さまに、次のような流れで診察を行います。 検診結果の用紙を確認 → 学校で指摘された内容を把握します。 お口の中を丁寧に診察 → 必要に応じてレントゲンや虫歯チェックを行います。 ご家庭でのケア指導と必要な治療のご提案 → できる限り痛みの少ない方法で対応します。 保護者の方には、**「今どんな状態なのか」「どうしてこのケアが必要か」**を丁寧にご説明しますので、安心してご来院ください。 ■「受診のタイミング」がとても大切です 「そのうち行こう」と思っている間に、夏休み、冬休み…と時間が経ち、気づけば悪化していた、というケースも少なくありません。 学校検診の用紙をもらったら、なるべく早めに歯科医院へ。気になることは、どんな小さなことでもご相談ください。 ■まとめ:子どもの未来の歯を守るために 学校検診は、**お子さまの成長に合わせた“健康チェックのチャンス”**でもあります。「要注意」は“今すぐ治療”ではないかもしれませんが、「早めにチェックしてね」というサインです。 ちょっとの受診が、将来のお子さまの健康な歯を守ることにつながります。 どうぞお気軽に、当院までご相談くださいね。

「歯がキーンとしみる…」それ、知覚過敏かもしれません

こんにちは、はっとりみなと歯科です! 冷たい水を飲んだとき、歯みがきをしたとき、風があたったときに「キーン」「ズキッ」と一瞬、歯がしみることはありませんか? それは、知覚過敏(ちかくかびん)のサインかもしれません。 「そのうち治るかな…」と放置すると、悪化することもあるので、今回は歯がしみる原因と対策について詳しくお話しします。 なぜ歯がしみるの?〜知覚過敏の仕組み〜 歯の表面には「エナメル質」という硬い層があり、その下に「象牙質(ぞうげしつ)」があります。何らかの原因でこのエナメル質が削れたり、歯ぐきが下がって象牙質が露出すると、冷たい・熱い・甘い・酸っぱいなどの刺激が神経に伝わりやすくなり、しみるようになります。 これが知覚過敏です。 知覚過敏の主な原因 強すぎる歯みがき(力まかせのブラッシング) 酸性の飲食物のとりすぎ(炭酸飲料・柑橘類など) 歯ぎしり・くいしばり ホワイトニング後の一時的な症状 歯周病による歯ぐきの後退 むし歯や詰め物の劣化(似た症状を引き起こすことがあります) しみる=すぐ知覚過敏とは限らない? 実は、「歯がしみる=知覚過敏」とは限りません。むし歯や歯のひび割れ、神経の炎症などが原因のこともあります。 しみる期間が長引いたり、症状が強くなってきた場合は、早めの受診が大切です。 知覚過敏への主な対策 1. 知覚過敏用の歯みがき剤を使う 刺激を感じにくくする成分が含まれており、毎日のケアで症状を軽減できます。市販のものでもOKですが、症状に合わせてご提案もできます。 2. 正しい歯みがき方法の指導 力を入れすぎず、やわらかめの歯ブラシを使い、優しく磨きましょう。歯ぐきの下がりを防ぐ効果もあります。 3. 歯科医院での処置 ・フッ素塗布・コーティング剤の塗布・マウスピース(歯ぎしり対策)・必要に応じた修復治療など、症状や原因に応じた適切な処置を行います。 こんなときはご相談ください 冷たいものを飲むと毎回しみる 歯みがきのたびにズキンとする 市販の歯みがき剤を使っても良くならない しみるだけでなく痛みもある おわりに 「しみるけど、我慢できるから」と放置してしまう方も多いですが、放置することで歯が弱くなったり、むし歯が進行しているケースもあります。 気になる症状がある方は、お気軽にご相談くださいね。 はっとりみなと歯科では、やさしく・丁寧な診察と説明で、安心して治療を受けていただけます。

詰め物・かぶせものが取れる原因とは?—その理由と対策を解説します!

「歯の詰め物が取れてしまった」「かぶせものが外れてびっくりした!」こんな経験、ありませんか? 詰め物(インレー)やかぶせもの(クラウン)が取れるのは、実はよくあるトラブルのひとつです。今回は、その原因と対策についてご紹介します。 ■ どうして取れてしまうの? ① 接着剤の劣化 歯と詰め物・かぶせものをくっつけている「歯科用セメント」や「接着剤」は、年数が経つと少しずつ劣化していきます。特に長期間経っている場合は、外れてしまうことがあります。 ② 虫歯の再発(2次う蝕) 詰め物の隙間から細菌が入り込み、中で虫歯が再発すると、接着面が不安定になり、外れる原因になります。これは、歯みがき不足や定期的なメンテナンス不足が関係しています。 ③ 噛み合わせの負担 食いしばりや歯ぎしりが強いと、詰め物・かぶせものに強い力がかかり、徐々にゆるんだり、外れたりします。知らないうちに寝ている間に負担をかけているケースも多いです。 ④ 土台(支台歯)の劣化 詰め物やかぶせものを支えている歯自体が割れてしまったり、虫歯で弱っていると、どんなにしっかり装着していても外れてしまいます。 ⑤ 装着時の精度の問題 装着したときの精密さも大切です。歯型の取り方や適合の精度が悪いと、ズレやすくなったり、すき間から細菌が入りやすくなります。 ■ 取れてしまったときの対処法は? まずは早めに歯科医院へ!取れたものを無理に戻したり、接着剤で自分でつけるのは絶対にNG。歯や歯ぐきを傷つける恐れがあります。 取れたものは捨てずに保管詰め物やかぶせものが無傷なら再利用できることも。ティッシュに包むより、清潔な容器などに保管を。 ■ 再発を防ぐためにできること 定期的な検診(3~6か月ごと) 正しい歯みがきとフロスの習慣 ナイトガード(歯ぎしり予防装置)の使用 劣化した詰め物の早めの交換 ■ まとめ 詰め物やかぶせものが取れてしまうのは、予防やメンテナンスである程度防ぐことができます。違和感やグラグラを感じたら、早めの受診をおすすめします。 お口の中のトラブルが小さなうちに対処できるよう、定期的なチェックを受けましょう!